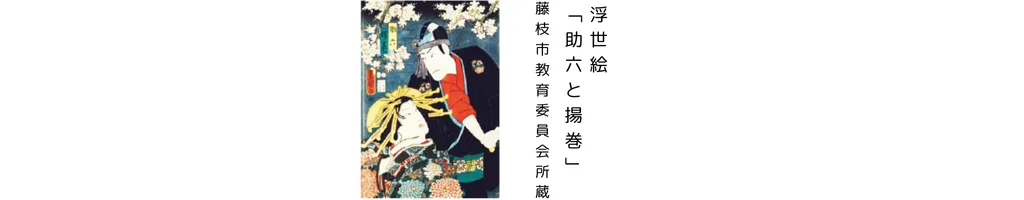

「助六 」父子は藤枝出身 !?

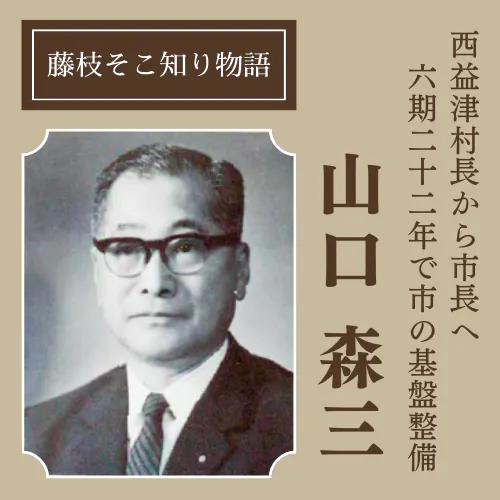

藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。

これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。

このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。

過去帳と村誌に残る「助六」 藤田家の口承と料理屋彬寿

堀内正文氏の研究成果

去る9月1日、藤枝市郷土博物館で伝統芸能教養講座「歌舞伎18番『助六』のルーツは藤枝にあり!」が開催されました。講師は、元静岡英和学院大学非常勤講師の堀内正文氏。論考は、平成17年に「助六父子駿河実在説小考」としてまとめられ、翌年5月静岡新聞の文化・芸術欄に掲載。平成20年3月、静岡県民俗学会の大会記念講演として発表されました。藤枝市大東町(旧志太郡大洲村土瑞)で元禄期から15代に亘って庄屋などをつとめた藤田家は7つの蔵が田沼街道沿いに建ち、家紋も田沼の殿様の勧めによって下り藤を「五三桐」に改紋したという名家で、往時「猫になりたや藤田さんの猫に、白い飯に魚のせて」と近隣で唄われたといいます。

藤田家の主婦たちの口承

助六にまつわる話は藤田家代々の主婦たちに語り継がれて来ました。「江戸時代、藤田家で花魁(おいらん)を身請けしたために廃嫡(はいちゃく)になった人がいる。花魁は公家出身で、大凧に襷(たすき)がけで錦絵を描いたりしたが井戸に身を投げて亡くなったという。過去帳には助六夫妻の戒名はあるが、花魁は見当らない。また、相続人の資格をなくした人(助六)は、家の近くに住んで小料理屋を営んだとか、また仏門に入った(中川根町の智満寺・藤田家)」と伝わっています。

助六の子が「彬寿」の初代

助六の子が構えたといわれる料理屋が旧田沼街道添いで土瑞(どずい)橋の南側にある「彬寿」です。主人の藤田久子氏は「助六の子がこの家の初代で、私は七代目」といいます。「ぴんす」という屋号の由来は不明です。

過去帳に記載された助六

藤田家の檀那寺宗参(そうさん)寺の過去帳には助六の名が記載されています。そこには、仝十巳年(享保10年乙巳)祖底榮宗居士助六事祖顔黙宗大姉3月7日助六内と記されています。しかし、「助六事」と記した上部に没年がなく、「祖底榮宗居士助六事」が罫線上に記されています。本家相続人で死亡年月も判らぬ助六に「居士」を与え、本妻の脇に、後に書き添えられたのは事実です。

大洲村誌に記された助六

『静岡県志太郡大洲村誌』にも助六の名が見られます。

正徳2年 百姓代 助六

享保15年 検地案内助六

享保15年 年寄 助六

元和9年に再建された村社八幡宮棟札の中にも、助右衛門と助六の名があります。

出身は駿河の府中?

上方の助六狂言の中で、助六の父親が自らの故郷を「俺が出生は駿河の府中」といっています。これは作者菅専助の実録に対する律儀さであり、助六の名前も実在した人物に対する畏敬の念と推察されます。そして名家の物語は、旅人の話として上方で狂言となり、江戸で歌舞伎になりました。以上が助六藤枝出身説です。