藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。

これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。

このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。

結核と己が文学テーマ・医学と作家の道を貫く 藤枝静男(しずお)

兄弟を結核で失う

藤枝静男は明治40年(1906年)藤枝町市部(いちべ)に、薬局を営む勝見(かつみ)鎮吉の次男として生まれました 。本名は勝見次郎 。幼少時代に姉・妹・弟の兄弟4人を結核によって失いました 。

大正9年、東京の成蹊(せいけい)学園4年制乙種実務学校に入学 。大正15年、旧制第八高等学校(現名古屋大学)理科乙類に入学しました 。ここで生涯の友となる平野謙・本多秋五(ほんだしゅうご)と出逢います 。この頃、志賀直哉に傾倒し、志賀宅を訪問 。以来、師弟交流は志賀が亡くなるまで続きました 。

昭和7年、千葉医科大学へ入学 。卒業後は眼科を学び、昭和17年に平塚市海軍共済病院眼科部長となりました 。昭和13年、浜名郡の眼科医・菅原家の三女智世子と結婚しました 。

39歳で作家デビュー

昭和25年、本多と平野から小説執筆を勧められた静男は、妻の肺結核の療養生活を描いた処女作「路(みち)」を『近代文學』9月号に発表。39歳の遅咲きの小説家・藤枝静男が誕生しました。

ペンネームは郷里の藤枝と、八高の親友で夭折した北川静男にちなみ、本多秋五が名づけたといわれています。「路(みち)」以後「家族歴(かぞくれき)」・「一家団欒(いっかだんらん)」などの「結核」との闘いをテーマにした作品群は正岡子規・梶井基次郎などとともに結核文学の代表的な作家とされました。

数々の文学賞を受賞

昭和25年、浜松市に眼科医院を開業後は、地道な創作活動を続け、中央文壇とは一線を画しました 。独自の私小説世界を築き、初期作品では「イペリット眼」、「痩我慢(やせがまん)の説」、「犬の血」が芥川賞候補なりました。

昭和43年、「空気頭(くうきあたま)」が芸術選奨文部大臣賞、同49年「愛国者たち」が平林たい子賞、同50年「田紳有楽(でんしんゆうらく)」が谷崎潤一郎賞を受賞しました。

昭和54年に妻を失った悲しみを綴った『悲しいだけ』が野間文芸賞を受賞しました。

藤枝文学の原風景

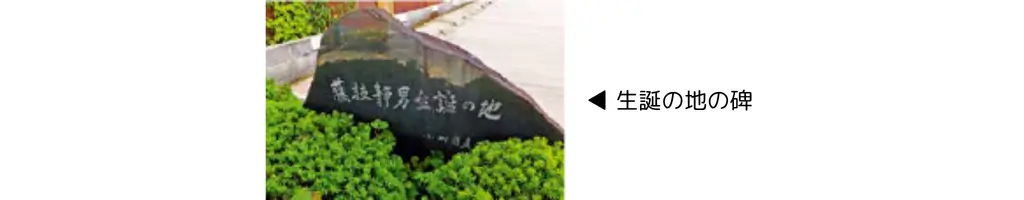

藤枝文学には生家のある大手・下伝馬界隈や蓮華寺池(れんげじいけ)、菩提寺の岳叟寺(がくそうじ)など、大正から昭和初期の藤枝の町が描写されています。生家の前には、生誕の地の碑、蓮華寺池公園には文学碑が建っています。

平成5年、肺炎で亡くなりました。享年85歳。郷里藤枝の岳叟寺に眠っています。