藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。

これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。

このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。

日本の茶・椎茸業の発展に尽力 一言彌太郎(やたろう)

西野家から一言家に養子に

彌太郎は、明治24年、藤枝市鬼岩寺の茶商・西野繁蔵の次男として生れました。14歳の時、父繁蔵の実弟一言乙吉の養子となって一言家を継ぎました。私立育英中学に入りましたが、中退し、実父繁蔵の経営する西野商店で働くことになりました。

西野商店の代表社員に

西野商店では、茶の輸出と椎茸の営業を担当していました。大正5年繁蔵が亡くなると養父乙吉を初め、彼の弟妹五名と共に、合名会社西野商店を創立してその代表社員となりました。彌太郎が26才の時でした。そして、2年後の大正7年、藤枝茶商組合の組合長となりました。

昭和恐慌では、藤枝の7割の茶商が倒産、廃業しました。そんな状況の中、昭和8年には、志太榛原椎茸同業組合長、昭和16年には、全国椎茸組合連合会理事長、昭和17年には藤枝町会議員となり、業界や地域のけん引役として活躍しました。

戦後になると、昭和25年、静岡県茶業協会副会長となり、戦時機構から自由機構への移行に取組み、第一回全国製茶品評会・茶業者大会の開催などに尽力。また、私財を投じ、茶業復興の教科書「茶業宝典」を刊行しました。

同年、合名会社西野商店を解散。一時個人商店としましたが、昭和32年、株式会社一言本店を設立、取締役社長となりました。

茶市場の開設に反対と助言

昭和31年、静岡県が一方的に製茶取引を生産者茶市場農協の一元集荷共同販売とする事件が起こりました。県下の内地茶商とともに彌太郎も反対の煙火を揚げました。後に、静岡県の商工部長は「反対される一方で、茶業改革案に理解を示され、実施方法などの欠陥について具体的な助言があり、解決へと導かれた」と述懐しています。

全国の茶・椎茸業界の長に

彌太郎の活躍は目覚しく、昭和32年、県茶商工業協同組合理事長、同33年、県茶商工業協同組合連合会理事長、同37年、日本茶業中央会副会長、県椎茸商業協同組合理事長、同38年、全国椎茸商業協同組合連合会理事長、静岡茶業会議所副会頭、同39年、全国茶商工業組合連合会理事長と、茶・椎茸両業界の長となりました。

生前に胸像、堀口大学の詩

昭和36年の藍綬褒章の受賞を機に胸像建立の機運が高まり、地元茶業関係者の発起により翌年彌太郎の邸宅内に胸像が建立されました。胸像の土台には堀口大学の詩が添えられていて、現在、藤枝市茶商工業協同組合の中庭にあります。

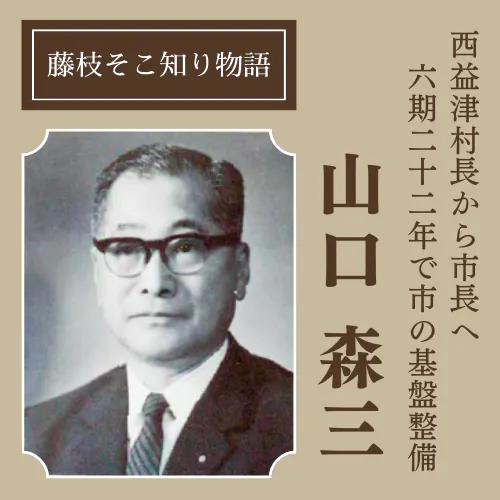

昭和47年10月、現役のまま心筋梗塞で亡くなりました。享年81歳。泰雲院徳山玄龍居士。葬儀委員長は、山口森三藤枝市長が務めました。