藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。

これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。

このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。

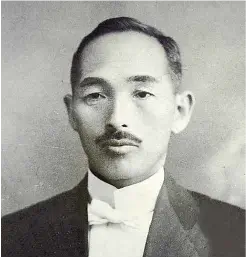

サッカーを校技として採用・錦織兵三郎

志太中の誕生

現藤枝東高校の前身が、静岡県立志太中学校です。大正13年の4月に開校しましたが、まだ校舎は建設中、運動場もまだ未整備で、隣の小学校を借りていました。その初代の校長として浜松師範から赴任してきたのが、錦織兵三郎でした。

蹴球(サッカー)を「校技」に

錦織兵三郎は、明治19年(1879)宮城県に生まれました。東京高等師範学校(筑波大学)を卒業後、岩手、富山、浜松の師範学校を経て志太中学校の校長となりました。

赴任早々打ち出したのが当時あまり知られていなかった蹴球の校技化でした。当時は野球全盛時代で、周囲も父兄も野球部の創設を望み、反対を押し切っての導入でした。

徹底した全員サッカー教育

錦織のサッカー教育は徹底していました。全員にサッカー靴を作らせて通学にも履かせました。各クラスにボールを配布し、昼休みにもボールを蹴らせました。クラス対抗大会を開催し、チームワークの大切さを競技を通じて伝えようとしました。グラウンド整備も先生と全生徒で行いました。何ヶ月もかけて放課後の一定時間を整備に当て、ついには1.6haに及ぶ二面の手作りサッカーコートが誕生しました。

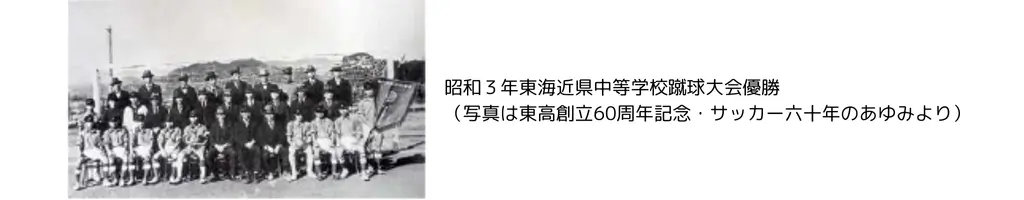

サッカー部の誕生

錦織の教育に賛同し、隣の藤枝小学校の近藤英雄校長は、小学校にサッカーを奨励し、やがてそれが、志太郡下のサッカー大会へと発展していきました。

志太中のサッカーを指導したのは、錦織と浜松師範で一緒だった山口秀三郎です。創立2年後の大正15年、サッカー部が誕生し、初代部長となりました。そして昭和3年、県下中等学校大会と東海近県中等学校蹴球大会で、念願の初優勝を飾るまでになりました。

転任と初出場全国制覇

一方で、強引な錦織校長の方針に町の有力者や父兄からの反発も強まっていきました。そしてついに、昭和5年、下田の豆陽中学に転任となりました。

翌年の8月、志太中は、東京文理大主催の全国中等学校蹴球大会において湘南中を再試合、延長の末にゴールを決め、初出場にして全国制覇を成し遂げました。錦織兵三郎も下田から駆けつけ、優勝を喜び合ったといいます。

錦織は、その後、浜松一中(浜松北高)、沼津高等女学校(沼津西高)の校長を歴任、昭和39年、84歳で世を去りました。現在、藤枝東高校の中庭には、錦織の銅像が建っています。