【杉山喜平次】私財を投げ打ち、宇津ノ谷トンネルを完成

藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。

これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。

このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。

志太益津郡長・杉山喜平次

7人で結社を結成、のべ15万人の労力

杉山喜平次は、天保10年(1839)岡部町内谷の名主惣左衛門の長男として生まれました。茶の栽培をしながら公益質屋を営み、困っている人たちには、儲けなしで融通するなど慕われていました。

7人で結社をつくる

当時の宇津ノ谷峠は東海道の中でも交通の難所として知られていて、喜平次は何とかしたいと考え、家財を売ってトンネルの資料を集め、独学で学び初めました。明治6年、喜平次は、仁藤延吉、山内栄作、小長谷弥平、水谷九郎平、平井喜十郎、黒石善作らと7名で結社を作り、国の許可を得、7年からトンネル工事に取り掛かりました。当時は、道具といっても、俗に4つ道具といわれ、岩を砕くセットウ、セットウを打つタガネ、照明用のカンテラ、尻に敷くサンダワラといったものでした。

東西両側から掘り進む

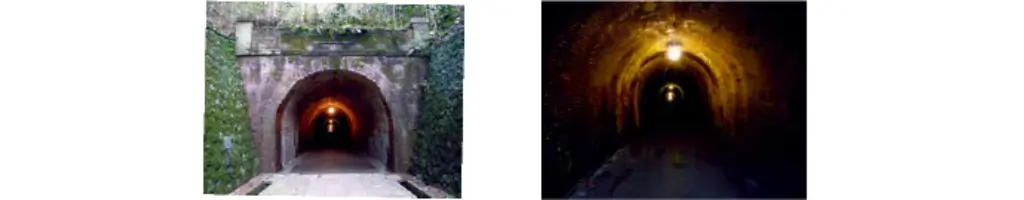

トンネルは宇津ノ谷側の東口と、岡部側の西口の両方から掘り始めました。宇津ノ谷側は、地盤が弱いため、土砂が崩落し、そのために入り口付近の壁を硬質な青石で覆いました。一方、岡部側の壁は、杉や楠などの角材で合掌枠に組んだ木材で覆いました。

壁崩落、そして測量ミス

明治8年7月、もうすぐトンネルが掘り終わろうという段階になって、大雨が降り、トンネルのあちこちから水が溢れ出し、ついには壁が崩れて半分近くが土砂で埋まってしまったのです。しかし、喜平次たちは、あきらめることなく、再び掘り始めました。ところが今度は、両方が出合うはずの地点にまで到達しても向こう側と通じないのです。喜平次たちは、諦めかけました。当時の測量技術が未熟だったためでした。

くの字型のトンネルに

今度こそ、万策尽きたかと思われた時、お互いに岩を掘る音に気がつきました。音のする方向に掘り進んでいき、出会うことが出来たのです。しかし、トンネルは中央で「く」の字型に曲がったものとなりました。こうして明治9年6月、全長223m、幅5.4m、高さ3.6mのトンネルが、延べ約15万人の労力と、現在のお金で数億円を使って完成されたのです。この明治のトンネルは、わが国初の有料トンネルでした。

明治天皇より銀盃下賜

明治11年、明治天皇がこのトンネルを訪れた時、喜平次の家で休憩され、銀盃などを下賜されました。喜平次は、明治12年志太益津郡長となり、2年間努めました。そして、明治19年、コレラに感染し帰らぬ人となりました。47歳でした。明治のトンネルは、明治29年(32年説有)、カンテラからの失火により通行不能となり、同37年に県に移管されて再開通。昭和5年まで54年間、その役目を果たしました。